LPのデザイン指示書についてお悩みの方へ!LPのデザイン指示書の作り方や注意点を解説!

しかし、具体的にどのような指示書を作成するのか迷う方も多いのではないでしょうか。正しく伝わらなければ、クライアント側とデザイナー側の認識の相違で指示通りにLPが完成しない可能性もあります。そこで今回は、LPのデザイン指示書の作り方や注意点を解説します。

目次

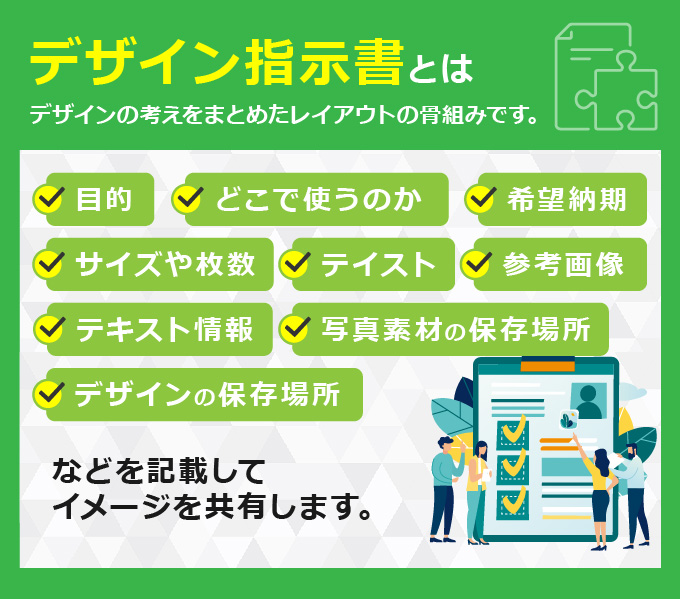

デザイン指示書とは

具体的な内容としては、

・どんな目的で使うのか (広告?SNS?)

・どこのWEBサイトで使うのか (公式サイト?楽天?)

・サイズや枚数

・希望納期

・テイストの指示

・入力して欲しいテキスト情報

・写真素材の保存場所

・完成したデザインの保存場所

・その他参考画像

などを記載して共通認識を深めます。

LPのデザイン指示書であれば、どのようなカラーでデザインするのか、フォントはどの種類にするのか、文字の量をどのくらいにするのか、その他、アセット名、状態変化などが記載されています。

また、このときにコーディングルールを決めておくことをおすすめします。

コーディングルールとは、エンジニアやプログラマーが複数人で同一のタスクやプロジェクトを行う際に、ソースコードについて定めたルールのことを指します。

プログラムがどのように作られるべきかを示し、品質を保つために作られます。

ただし、コーディングルールがなければ、書かなくても大丈夫です。

デザイン指示書を作る目的とは?

指示書を書くのは面倒な仕事。

できれば書きたくないという方も多いでしょう。

しかし、デザイン指示書には、「無駄な修正を発生させない」ために作る必要があるのです。

例えば、デザイン指示書がなければ、エンジニアの方がデザイナーの意志を汲み取ってデザインすることになります。

とはいえ、指示書なしに相手の意志を汲み取ってデザイナーの考えたデザインを100%再現することは難しいですよね。

「ここはただの画像なのか」

「ここにもリンクを貼った方が良いのか」

さらに、上記のように修正を行うだけではなく、作業効率も悪くなってしまいます。

1つ1つの指示がなければ、なかなか作業が進まず、納得のいくものも仕上がりません。

このように、「デザイン指示書がない」ことは、時間や費用を無駄にすることに繋がります。

コミュニケーションをとりながら作業するにしても、時間的なコストや単純な労力は大きくなってしまいます。

つまり、デザイン書は「コミュニケーションを最小化するツール」でもあるのです。

作るのに時間はかかりますが、長い目で見て作業効率を高めてくれると言えます。

加えて、デザイン指示書にはもう1つ役割があります。

それは、「自分を守ってくれる」ことです。

例えば、デザイン指示書にあなたの要望が書かれていたとします。

それでも実際に完成した指示書にあなたの要望したデザインが反映されていなければ、「デザイン指示書にあるようにデザインしてください」と伝えられます。

このように、指示書はあなたの要望を叶える助けになってくれます。

とは言え、デザイン指示書をどのように作れば良いのかわかりませんよね。

そこで、次の項では作り方についてご紹介します。

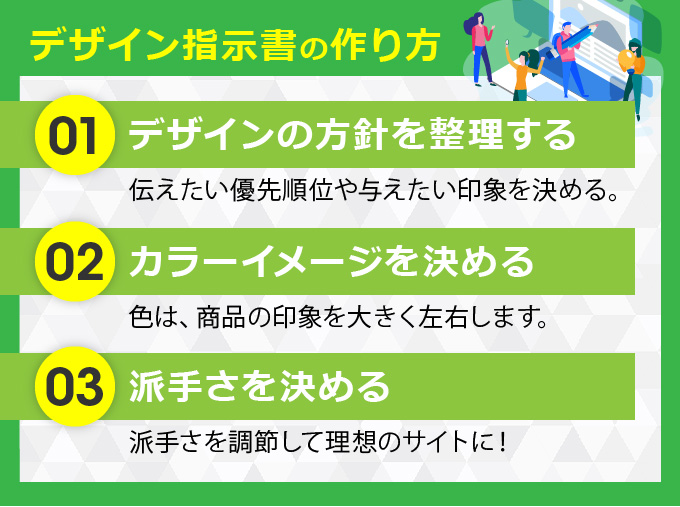

LPのデザイン指示書の作り方

デザインの方針を整理する

カラーイメージを決める

派手さを決める

デザイン指示書には何を書くべき?

デザイン指示書に書くことは以下の12個です。

1.会社名、担当者名

2.目的

3.ターゲット

4.コンセプト

5.仕様(サイズなど)

6.納品形式

7.納期

8.色の指定

9.デザイン指示(テイスト、雰囲気など)

10.ラフ案(手書きのイメージでOK)

11.データの有無(ロゴや写真)

12.その他(追加で伝えたいこと)

デザイン指示書は、デザインの要望だけではなく、担当者は誰なのか、いつまでに納品して欲しいかも記載します。

ここで、納品までのスケジュールは、タイトにしないことをおすすめします。

万が一、スケジュールをタイトにしてしまうと、後の作業に大きく影響します。

タイトにすればするほど、デザインを考えるまでの時間が少ないので、十分に満足できる品質のデザイン案を納品してくれる可能性が低くなります。

さらに、ラフ画の確認後に修正の依頼をしなければならないので、その修正期間も考慮した上で納期を決める必要があります。

お互いが満足したデザインを完成させるためにも期間は十分に設けることをおすすめします。

また、どの色をメインカラーで使って欲しいのか、テイストや雰囲気はどのような感じなのかなども細かく書いておくことをおすすめします。

大まかに記載すると、自分の要望とは異なるデザインが完成する可能性があります。

100%自分の意見を何も指示せずに相手に汲み取ってもらおうとするのではなく、相手がいかに自分の要望を理解しやすいような指示書を作るかを心がけてください。

作業効率を上げるためにも、自分の要望が相手も理解できるようにしましょう。

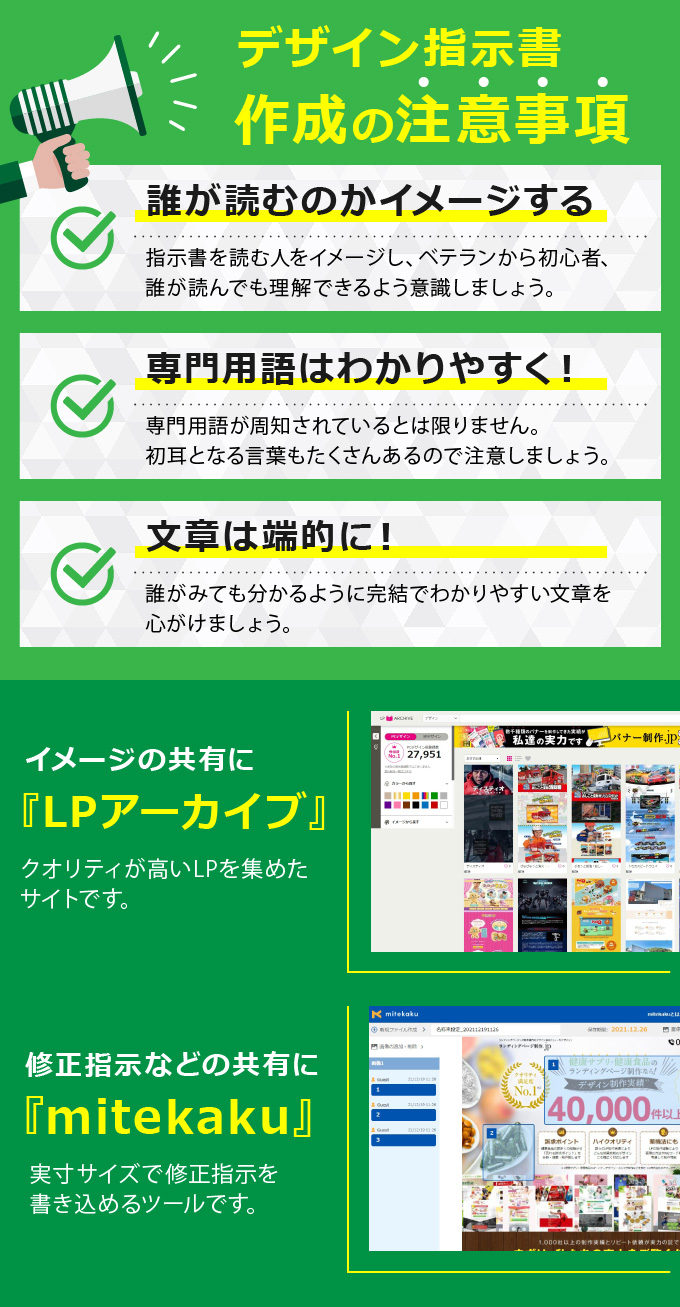

LPのデザイン指示書を作る際の注意点

誰が読むのか具体的に対象者をイメージする

略称は控えるか、分かりやすい場所に正式名称を記しておく

一文の長さはなるべく短く端的にする

まとめ

デザインの方針を整理してカラーやテイスト、サイズや枚数などを決めるだけでなく、どんな目的で使うのか、誰に向けたものなのか、という情報も盛り込むことで共通認識が深まります。

デザイン指示書を作る際は、「誰が読むのか具体的に対象者をイメージする」「略称は控えるか、分かりやすい場所に正式名称を記しておく」「一文の長さはなるべく短く端的にする」という3つのポイントを意識しましょう。

コミュニケーションミスを防ぐために、クリエイティブに特化したコミュニケーションツール「mitekaku」を利用するのもおすすめです。

へのお問い合わせはこちらから

へのお問い合わせはこちらから